乘风破浪的意思 “乘风破浪”是一个富有诗意的成语,源自于古代文学,主要用于形容人们在面对困难时勇往直前、奋勇拼搏的精神。 成语释义 - 基本意...

2025-03-16 34

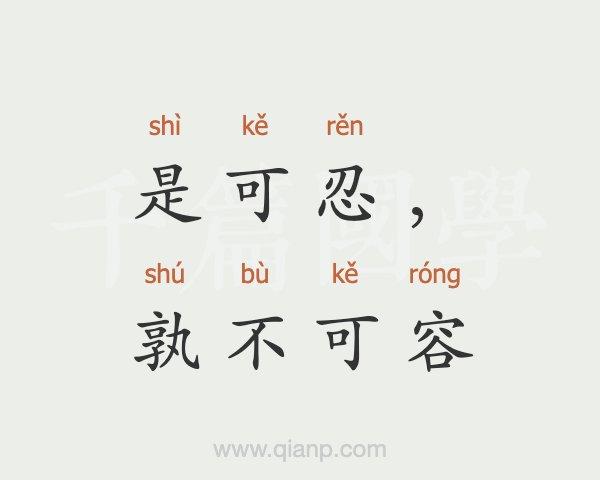

“是可忍,孰不可忍”是一个源自《论语》的成语,通常用来表达对某种不公正行为的强烈不满和坚决反对。其字面意思是“如果这样的事情都能容忍,那么还有什么事情不能容忍呢?”这句话强调了某种行为的不可接受性,表示绝对无法容忍的态度。

成语的来源

这句话出自孔子对季氏的批评,具体记录在《论语·八佾》中。孔子当时对季氏在家庙中使用八佾舞感到愤怒,因为这种舞蹈是周天子专用的,季氏的行为被视为对礼制的严重违反。孔子说:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”这句话的背景是,季氏的行为不仅是对周天子的蔑视,也反映了当时鲁国的政治混乱和权臣的专权。

成语的含义

- 绝对无法容忍:这句话的核心在于强调一旦某种底线被突破,就意味着其他更严重的行为也可能被容忍,因而引发更大的社会问题。

- 警示与反思:孔子通过这句话提醒人们注意季氏的野心,暗示如果连这种不敬的行为都能被容忍,那么未来可能会出现更严重的叛乱或不法行为。

现代应用

在现代汉语中,“是可忍,孰不可忍”常用于表达对某种不公或不道德行为的强烈反对,强调人们应有底线和原则,不能对明显的不公正行为视而不见。它不仅是对历史事件的反思,也是对当代社会道德底线的呼唤。

总之,“是可忍,孰不可忍”不仅是一个成语,更是对社会公正和道德底线的深刻思考。

“是可忍,孰不可忍”是一个源自《论语》的成语,常用于表达对某种行为或情况的强烈不满,意指如果连这种事情都可以容忍,那还有什么事情是不能容忍的。其正确用法和理解如下:

成语来源

该成语出自《论语·八佾篇》,原文是孔子对季氏的评价:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”这里的“八佾舞”指的是一种只有天子才能使用的舞蹈,季氏作为鲁国的权臣,擅自使用这一舞蹈,显示了对礼法的蔑视。孔子通过这句话表达了对季氏行为的愤慨,认为如果连这种越礼的行为都可以容忍,那么将来可能会发生更严重的事情。

正确用法

- 基本释义:如果这件事情都能容忍,那还有什么事情不能容忍?通常用来形容对某种行为的极度不满和愤怒。

- 句式结构:该成语的结构为“是可忍,孰不可忍”,其中“是”指代具体的事情,“孰”则表示“哪个”,整体意思是强调某种行为的不可接受性。

- 使用场合:可以在讨论社会不公、道德沦丧或个人遭遇不公时使用,表达对现状的不满和愤怒。

常见误解

有些人可能会误解为孔子在发怒,但实际上,孔子是在警示季氏的行为可能导致更大的社会混乱,反映了他对礼法和社会秩序的重视。理解这一成语时,应注意其历史背景和孔子的深层含义。

总之,“是可忍,孰不可忍”不仅是对个别行为的反应,更是对社会道德底线的警示,提醒人们要警惕那些看似微小但潜在危险的越轨行为。

“士不可忍孰不可忍”这个说法实际上是对成语“是可忍,孰不可忍”的误用或误传。后者出自《论语·八佾》,原文是孔子对季氏的批评,意指如果连这种事情都能容忍,那么还有什么事情是不能容忍的,表达了对某种行为的强烈不满和愤慨。

成语的来源与含义

成语来源

“是可忍,孰不可忍”出自《论语·八佾》,孔子在此提到季氏(季孙氏)在家中使用了只有天子才能使用的八佾舞,表示对其行为的愤怒和不可容忍。孔子认为,季氏的行为不仅是对礼法的藐视,更是对国家权威的挑战。

成语含义

该成语的意思是:如果这样的事情都可以容忍,那还有什么事情不能容忍呢?它通常用来形容事情恶劣到令人无法忍受的地步,强调了某种行为的极端性和不可接受性。

士不可忍孰不可忍的误解

“士不可忍孰不可忍”并不是一个正式的成语,而是对“是可忍,孰不可忍”的误传。正确的表达应为“是可忍,孰不可忍”,而“士”字的使用并没有历史或文化依据。这个误用可能源于对成语的误读或口耳相传中的错误。

“士不可忍孰不可忍”与“是可忍,孰不可忍”是相关的,后者是前者的正确形式。理解这两个成语的区别,有助于更好地把握孔子对礼法和权威的看法,以及在面对不公时应有的态度。

相关文章