乘风破浪的意思 “乘风破浪”是一个富有诗意的成语,源自于古代文学,主要用于形容人们在面对困难时勇往直前、奋勇拼搏的精神。 成语释义 - 基本意...

2025-03-16 34

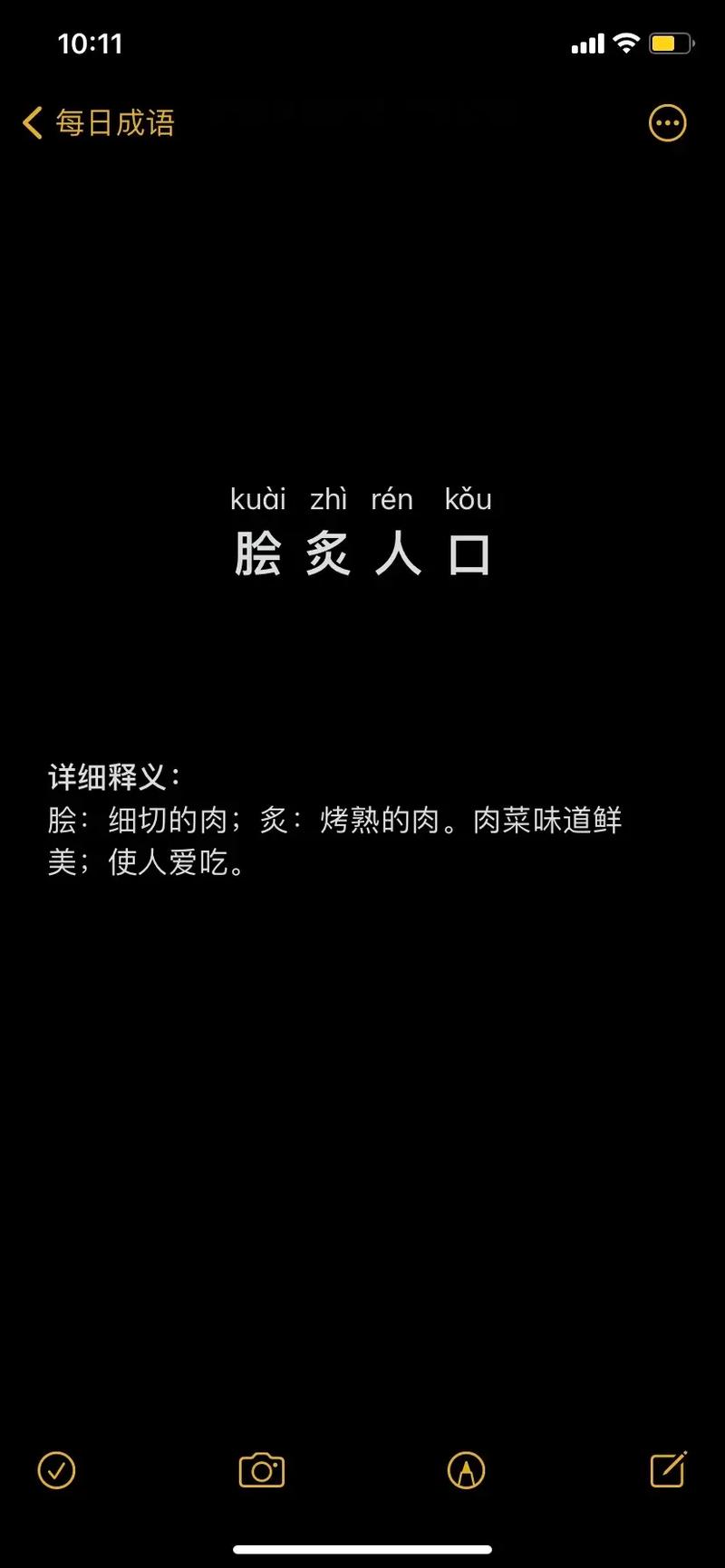

“脍炙人口”是一个汉语成语,字面意思是“切细的肉和烤熟的肉人人都爱吃”。这个成语用来比喻美味的食物,后来引申为形容好的诗文或事物受到人们的称赞和传颂。

成语的来源

“脍炙人口”最早出自《孟子·尽心下》,其中讲述了曾皙和他的儿子曾参的故事。曾皙非常喜欢吃羊枣,而他的儿子曾参在父亲去世后,为了表达对父亲的怀念,选择不再吃羊枣。公孙丑对此感到困惑,向孟子请教。孟子解释说,脍炙是大家都喜欢的食物,而羊枣是曾皙独特的喜好,这反映了对长辈的尊重和孝心。由此,脍炙成为了人人称赞的象征。

成语的解释

- 字义:

- 脍:指切细的肉。

- 炙:指烤熟的肉。

- 引申义:比喻好的诗文或事物受到广泛的赞美和传颂,形容其受欢迎程度极高。

使用示例

在现代汉语中,“脍炙人口”常用于形容文学作品、艺术作品等受到大众喜爱的情况。例如,可以说:“他的诗歌脍炙人口,广受欢迎。”这表明他的作品不仅质量高,而且被许多人所喜爱和传颂。

总之,“脍炙人口”不仅仅是对美食的赞美,更是对优秀文化作品的认可和推崇。

脍炙人口是一个汉语成语,拼音为kuài zhì rén kǒu。这个成语的字面意思是“切细的肉和烤熟的肉”,其中“脍”指的是切细的肉,“炙”则是指烤熟的肉。两者都是人们喜爱的美食,因此该成语用来形容美味的食物人人都爱吃。

解释:

- 基本含义:脍炙人口指的是美味的食物受到大家的喜爱,常用来比喻好的诗文或事物受到人们的称赞和传颂。

- 出处:该成语最早出自五代王定保的《唐摭言》,其中提到“如‘水声常在耳,山色不离门’,又‘扫地树留影,拂床琴有声’……皆脍炙人口”。

- 近义词:喜闻乐见、爱不释手、交口称誉等。

- 反义词:平淡无味。

用法:脍炙人口可以作为谓语或定语,通常带有褒义色彩,形容某些作品或事物受到广泛的赞誉和喜爱。例如,可以说“这部小说脍炙人口,深受读者喜爱”。

总之,脍炙人口不仅仅指美味的食物,更引申为那些受到广泛赞誉和传颂的优秀作品。

成语“脍炙人口”用来形容美味的食物,人人都爱吃。它的字面意思是“切细的肉和烤熟的肉”,这两种食物都是古人所喜爱的美味。随着时间的推移,这个成语的意义逐渐引申,现多用来比喻受到广泛赞誉和传颂的诗文或其他优秀作品。

成语的来源与解释

- 来源:该成语最早出自五代时期王定宝的《唐摭言》,其中提到“水声常在耳,山色不离门”等句子,都是“脍炙人口”的例子。

- 字义解析:

- 脍:指切细的肉。

- 炙:指烤熟的肉。

这两者都是人们喜爱的食物,因此“脍炙人口”原本是形容美味的食物,后来引申为形容好的诗文或其他事物受到人们的称赞和传颂。

使用示例

- 在文学作品中,常用“脍炙人口”来形容那些流传广泛、受到喜爱的诗歌或文章。例如:“唐诗三百篇,篇篇都脍炙人口”。

“脍炙人口”不仅可以用来形容美味的食物,也常用于形容那些受到大众喜爱和赞美的艺术作品,如诗歌、音乐等。这个成语体现了人们对美好事物的共同欣赏与追求。

相关文章