乘风破浪的意思 “乘风破浪”是一个富有诗意的成语,源自于古代文学,主要用于形容人们在面对困难时勇往直前、奋勇拼搏的精神。 成语释义 - 基本意...

2025-03-16 38

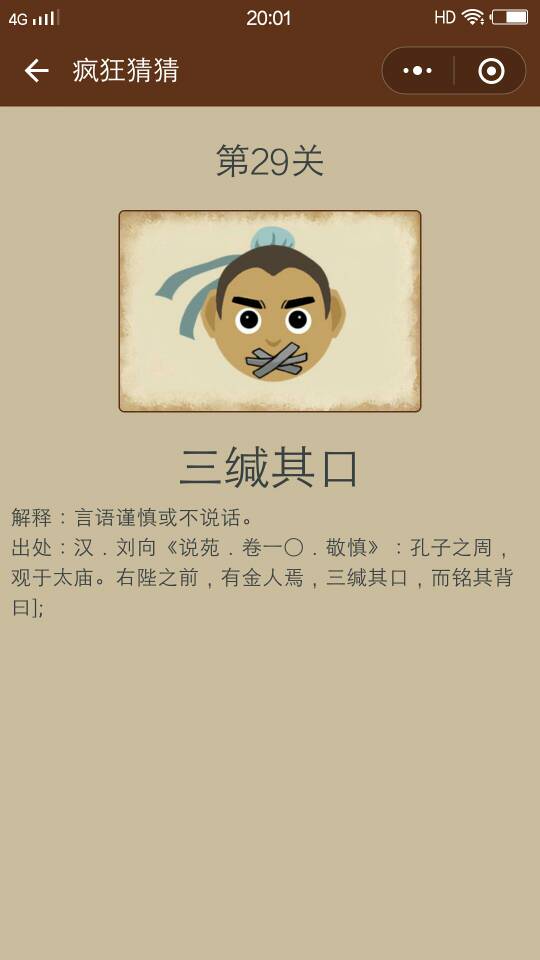

“三缄其口”是一个汉语成语,拼音为sān jiān qí kǒu。这个成语的字面意思是“在嘴上贴了三张封条”,用来形容一个人说话非常谨慎,或者不愿意或不敢开口。

成语的来源与解释

- 来源:该成语最早出自西汉刘向的《说苑·敬慎》。在书中,孔子曾经参观周朝的太庙,看到一尊金属铸造的人像,其嘴上贴有三张封条,背面刻有“古之慎言人也,戒之哉,戒之哉!无多言,多言多败”的铭文。这段话强调了说话谨慎的重要性,告诫人们要少说话,以免因言语不慎而招致祸害。

- 释义:成语中的“缄”意为封闭,整体意思是形容一个人说话非常小心,甚至在某些情况下不愿意说话。它不仅反映了一个人的言语控制能力,也体现了在特定环境下对言语的谨慎态度。

近义词与反义词

- 近义词:缄口不言、守口如瓶、默不作声。

- 反义词:口若悬河、夸夸其谈。

使用示例

在日常生活中,“三缄其口”可以用来形容那些在某些情况下选择沉默的人,或者在需要保密的场合下表现得非常谨慎。例如:

- 在讨论敏感话题时,他总是三缄其口,不愿透露任何信息。

总之,“三缄其口”强调了在言语表达上的谨慎与克制,是一种值得推崇的处世态度。

“三缄其口”的下一句是“而铭其背曰:古之慎言人也,戒之哉,戒之哉!无多言,多言多败”。这个成语出自汉代刘向的《说苑·敬慎》,意在强调说话要谨慎,过多的言语可能导致失败和麻烦。

成语“三缄其口”形容的是一种说话谨慎的态度,通常用来提醒人们在言语上要小心,避免不必要的麻烦和误解。这个成语的字面意思是用三层封条封住嘴巴,象征着对言辞的严格控制和谨慎。

“三缄其口”是一个成语,源自汉代刘向的《说苑·敬慎》。其字面意思是“在嘴上贴了三张封条”,用来形容一个人说话非常谨慎,或者因为某种原因不肯或不敢开口。

成语的出处与背景

这个成语的出处可以追溯到孔子的一次经历。当时,孔子在周朝的太庙参观时,看到一尊金属铸造的人像,其嘴上贴着三张封条,背面刻有“古之慎言人也,戒之哉,戒之哉!无多言,多言多败”的铭文。这句话的意思是:古代有一个非常谨慎说话的人,值得我们警惕,不要多说话,因为多言必失。

成语的意义

- 形容说话谨慎:强调在言语上要小心翼翼,避免不必要的言论。

- 不肯或不敢开口:在某些情况下,可能是因为外部压力或环境因素,使得人们选择沉默。

近义词与反义词

- 近义词:缄口不言、守口如瓶、默不作声。

- 反义词:口若悬河、夸夸其谈。

使用示例

在文学作品中,“三缄其口”常被用来提醒人们在言语上要谨慎。例如,清代作家陈忱在《水浒后传》中提到:“危行言逊,祸免生肘;金人示诫,三缄其口”。

总之,“三缄其口”不仅是对言语的警惕,也是对行为的谨慎提醒,强调在生活中应当多思考、少言语,以避免不必要的麻烦。

相关文章