乘风破浪的意思 “乘风破浪”是一个富有诗意的成语,源自于古代文学,主要用于形容人们在面对困难时勇往直前、奋勇拼搏的精神。 成语释义 - 基本意...

2025-03-16 34

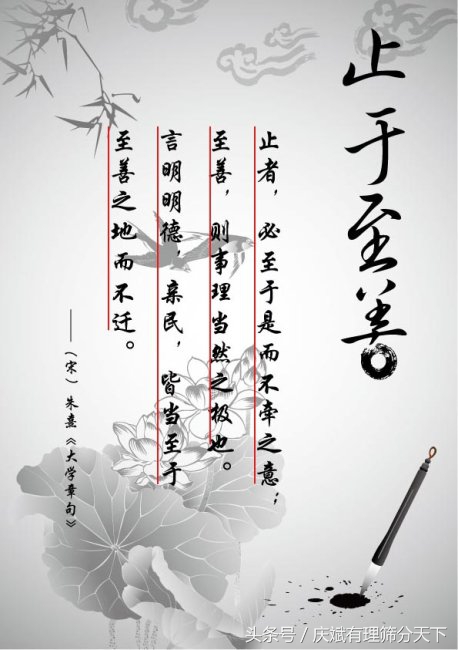

“止于至善”是一个源自《礼记·大学》的成语,意指达到最完美的境界。其字面意思可以拆解为“止”(达到、处于)和“至善”(最好的、完美的)。这一概念强调的是在道德修养和个人品德方面追求卓越的理想。

核心含义

- 道德追求:止于至善强调个人在道德和品德上的修养,要求人们不断追求和达到最完美的道德境界。这一理念不仅适用于个人,也适用于社会整体的道德标准。

- 《大学》的三纲领之一:在《大学》中,止于至善被视为实现个人和社会理想的重要目标。孔颖达在其注释中指出,“止于至善者,言大学之道,在止处于至善之行”,即强调在行为上要体现出追求至善的精神。

- 自我提升:这一理念也与“自强不息”相辅相成,强调在不断自我提升的过程中,追求更高的道德标准和理想境界。习近平总书记在多个场合提到“自强不息,止于至善”,表明这一思想在现代社会中的重要性。

“止于至善”不仅是对个人道德修养的要求,也是对社会整体道德水平的追求。它鼓励人们在生活和工作中不断追求卓越,努力达到最完美的境界。

“止于至善”是一个源自《礼记·大学》的重要成语,意指达到最完美的境界。其核心思想强调在道德修养和个人品德的追求中,永不停歇地努力追求卓越。

核心解释

- 止:在这里不仅仅是“停止”的意思,更有“达到”的含义。它强调的是一种状态,即在某个层面上达到一个理想的境界。

- 至善:指的是“最好的境界”,即道德和行为的极致。追求至善意味着在生活和行为中追求完美,力求做到最好。

出处与背景

“止于至善”出自《礼记·大学》,其原文为:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”这句话的意思是,大学的教育目标在于弘扬光明的德行,关爱人民,并达到最高的道德境界。朱熹对此的解释强调了“止”的重要性,认为必须达到这个境界而不再改变。

哲学内涵

在儒家思想中,“止于至善”不仅是一个目标,更是一个动态的追求过程。它要求个人在修身、齐家、治国等方面不断提高自身的德行和品性,永不满足于现状,直至达到理想的道德境界。这种追求不仅关乎个人的道德修养,也关乎社会的和谐与稳定。

“止于至善”可以理解为一种追求完美的生活态度和道德标准,强调在个人修养和社会责任中不断进步,力求达到最理想的境界。这一理念在现代教育和个人发展中仍具有重要的指导意义。

止于至善是一个深刻的哲学命题,源自《礼记·大学》,其核心思想是追求完美和卓越。本文将探讨“止于至善”的含义、重要性以及如何在生活中实践这一理念。

止于至善的含义

“止于至善”字面意思是达到最完美的境界。它强调的是一种追求完美的精神状态,意味着在个人修养、学术研究和社会实践中,始终保持对卓越的追求。根据《礼记·大学》的解释,大学之道在于明德、亲民和止于至善,这表明了教育的终极目标是培养出具有高尚品德和追求完美的人。

止于至善的重要性

1. 个人成长:追求至善能够激励个人不断进步。在学习和工作中,设定高标准可以促使我们超越自我,提升能力。例如,许多成功的艺术家和科学家都在追求完美的过程中取得了卓越的成就。

2. 社会责任:在社会中,追求至善不仅是个人的责任,也是对他人的承诺。一个追求至善的人,往往会对社会产生积极的影响,推动社会的进步与和谐。

3. 道德标准:止于至善还意味着在道德上追求最高标准。在面对诱惑和挑战时,能够坚持原则,做出正确的选择,体现出个人的道德勇气和责任感。

如何实践止于至善

1. 设定目标:在生活和工作中,设定明确且具有挑战性的目标。通过不断努力和反思,逐步接近这些目标。

2. 持续学习:保持学习的态度,吸收新知识和技能。无论是通过阅读、参加课程还是向他人请教,持续学习是实现止于至善的重要途径。

3. 自我反省:定期进行自我反省,审视自己的行为和思想。通过反思,发现不足之处并加以改进,才能不断接近完美。

4. 坚持不懈:追求至善的过程往往充满挑战和困难。需要有坚定的信念和毅力,面对挫折时不轻言放弃,始终保持对理想的追求。

止于至善不仅是一个哲学理念,更是一种生活态度。它要求我们在追求个人成就的同时,也要关注社会的进步与道德的提升。通过设定高目标、持续学习、自我反省和坚持不懈,我们可以在生活的各个方面追求至善,最终实现自我价值的最大化。正如池田大作所说:“人世间一切孜孜不倦的耕耘、奋进、创造,都是美的。”追求至善的过程,正是我们实现美好人生的旅程。

相关文章